交通事故後の整骨院と整形外科|通院頻度と治療のポイント

最終更新日 2025年12月5日

交通事故に遭われた場合、身体には様々な影響が現れる可能性があります。痛みや違和感がすぐに現れない場合でも、後から症状が出てくることも少なくありません。そのため、早期の適切な治療が非常に重要になります。

この記事では、交通事故後の治療における整骨院と整形外科の違い、そして適切な通院頻度について詳しく解説し、被害者の方が症状を残さずに一日も早く回復するための情報を提供します。

整骨院と整形外科の違い

交通事故後の治療を考える上で、整骨院と整形外科の違いを理解することは大切です。それぞれの特徴をまとめると以下のようになります。

| 整形外科 | 整骨院(接骨院) | |

|---|---|---|

| 役割 | 医師による診断・治療 | 柔道整復師による施術 |

| 得意分野 | 骨折、脱臼、捻挫、神経の損傷などの診断と治療(レントゲン、MRIなどの検査、手術、薬の処方、リハビリテーション指導など) | 筋肉、関節、靭帯などの痛みや機能障害への施術(手技療法、電気療法、温熱療法、運動療法、包帯・テーピングなど) |

| 医療行為 | 可能(診断、投薬、注射、手術、画像診断など) | 不可能(診断、投薬、手術、画像診断などは行えない) |

| 診断書 | 発行可能(後遺障害診断書も含む) | 発行不可 |

| 保険適用 | 原則として各種保険適用(健康保険、労災保険、自賠責保険など) | 一定の条件で保険適用(自賠責保険は原則適用) |

| 治療方法の例 | レントゲン撮影、MRI検査、ギプス固定、手術、薬の処方、リハビリテーション指導 | 手技療法(マッサージ、ストレッチ、関節調整)、電気療法(低周波治療、干渉波治療)、温熱療法(ホットパック、温浴)、運動療法、包帯・テーピング |

| メリット | 正確な診断が可能、医療行為による適切な治療を受けられる、後遺障害診断書の発行が可能 | 手技による丁寧な施術を受けられる、身体のバランス調整や機能回復に効果が期待できる |

| デメリット | 待ち時間が長い場合がある、施術時間が短い場合がある | 医師の診断がないため、重篤な疾患を見落とす可能性がある、後遺障害診断書の発行ができない |

このように、整形外科は医師による医学的な診断と治療を行う医療機関であり、整骨院は柔道整復師による手技を中心とした施術を行う施設です。交通事故の初期段階では、整形外科で精密な検査と診断を受けることが非常に重要です。

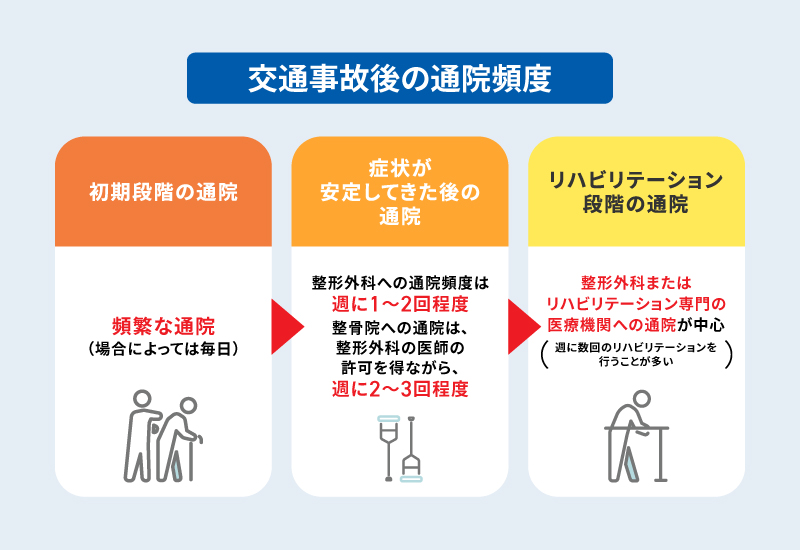

交通事故後の通院頻度

交通事故後の通院頻度は、症状の程度、治療内容、そして医師や施術者の指示によって大きく異なります。一概に「週に何回」と決めることはできません。

初期段階の通院

事故直後で痛みや腫れが強い時期は、整形外科への頻繁な通院(場合によっては毎日)が必要となることがあります。これは、状態の確認と適切な処置(湿布、痛み止め、場合によってはギプス固定など)を受けるためです。整骨院の場合も、初期は集中的な施術が必要となる場合がありますが、整形外科医の診断と連携しながら進めることが望ましいです。

症状が安定してきた後の通院

痛みが落ち着いてきたら、整形外科への通院頻度は週に1〜2回程度になるのが一般的です。整骨院への通院は、整形外科の医師の許可を得ながら、週に2〜3回程度を目安に通うことが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、個々の症状や回復状況によって異なります。

リハビリテーション段階の通院

症状がさらに改善し、機能回復を目的としたリハビリテーションが必要になった場合は、整形外科またはリハビリテーション専門の医療機関への通院が中心となります。整骨院でも運動療法などを行っている場合は、医師と連携しながらリハビリテーションを継続することが可能です。この段階では、週に数回のリハビリテーションを行うことが多いです。

通院頻度を決める上での重要なポイント

- 医師の指示を最優先:整形外科医の診断と指示に基づいて通院計画を立てましょう。

- 施術者と相談:整骨院に通う場合は、施術者と症状や経過を共有し、適切な頻度を相談しましょう。

- 自己判断で通院を中断しない:症状が軽くなったと感じても、自己判断で通院を中断すると、後遺症が残るリスクがあります。必ず医師や施術者と相談の上、判断するようにしましょう。

早期治療の重要性

交通事故後の早期治療は、後遺症を防ぎ、スムーズな回復を促すために非常に重要です。初期の段階で適切な処置を受けることで、症状の悪化を防ぎ、後遺症のリスクを大幅に減らすことができます。

整骨院と整形外科のどちらに通うべきか?

基本的には、交通事故直後は必ず整形外科を受診し、精密な検査と診断を受けることを強くお勧めします。その上で、医師の許可を得ながら、必要に応じて整骨院での施術を併用するのが理想的です。

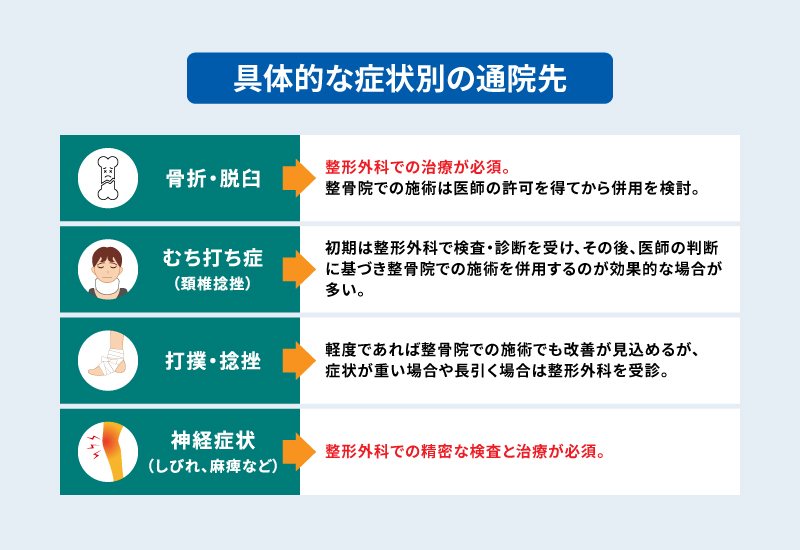

具体的な症状別の通院先

- 骨折・脱臼:整形外科での治療が必須。整骨院での施術は医師の許可を得てから併用を検討。

- むち打ち症(頚椎捻挫):初期は整形外科で検査・診断を受け、その後、医師の判断に基づき整骨院での施術を併用するのが効果的な場合が多い。

- 打撲・捻挫:軽度であれば整骨院での施術でも改善が見込めるが、症状が重い場合や長引く場合は整形外科を受診。

- 神経症状(しびれ、麻痺など):整形外科での精密な検査と治療が必須。

整骨院と整形外科を併用する場合の注意点

整骨院と整形外科を併用する場合は、必ず両方の医療機関にその旨を伝え、連携を取ってもらうことが重要です。これにより、治療方針の重複や矛盾を防ぎ、より効果的な治療を受けることができます。

交通事故の慰謝料と通院

交通事故の慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金であり、通院期間や実治療日数、治療内容などに基づいて算出されます。一般的には、通院期間が長いほど、実治療日数が多いほど、慰謝料の額は高くなる傾向にあります。

慰謝料の算定基準

慰謝料の算定には、主に以下の3つの基準があります。

- 自賠責基準:自賠責保険から支払われる最低限の基準。

- 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準。自賠責基準よりは高額になることが多い。

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいて算出される基準。最も高額になることが多い。

弁護士に依頼することで、弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

通院頻度と慰謝料の関係

適切な頻度で通院し、しっかりと治療を受けることは、正当な慰謝料を受け取るために重要です。しかし、慰謝料目的で過剰に通院することは避けましょう。医師や施術者の指示に従い、必要な治療を受けることが最優先です。過剰診療とみなされると、かえって慰謝料の減額につながる可能性もあります。

実治療日数とは

実治療日数とは、実際に治療を受けた日数のことです。通院期間ではなく、実際にリハビリや施術を受けた日数が慰謝料の算定に影響します。

後遺障害等級認定と通院

交通事故による後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害等級認定における通院の重要性

後遺障害等級認定では、医師の診断書(後遺障害診断書)が非常に重要な役割を果たします。この診断書には、症状の内容、程度、将来の見通しなどが詳細に記載されます。適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、継続的な通院と、医師への正確な症状の伝達が不可欠です。

後遺障害診断書と通院記録

後遺障害診断書の内容は、通院記録(カルテ)に基づいて作成されます。そのため、通院頻度だけでなく、どのような治療を受けたか、症状がどのように変化したかなどが詳細に記録されていることが重要です。定期的に通院し、医師に症状をしっかりと伝えることで、正確な通院記録が作成され、適切な後遺障害等級認定につながります。

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。後遺障害等級認定は、症状固定後に行われます。症状固定の判断は医師が行います。

まとめ

交通事故後の治療は、整形外科での診断と、必要に応じた整骨院での施術を組み合わせることで、より効果的な回復が期待できます。通院頻度は、医師や施術者と相談しながら、自身の症状に合わせて適切に決めるようにしましょう。早期の適切な対応が、後遺症のリスクを減らし、一日も早い回復につながります。